Shoegaze

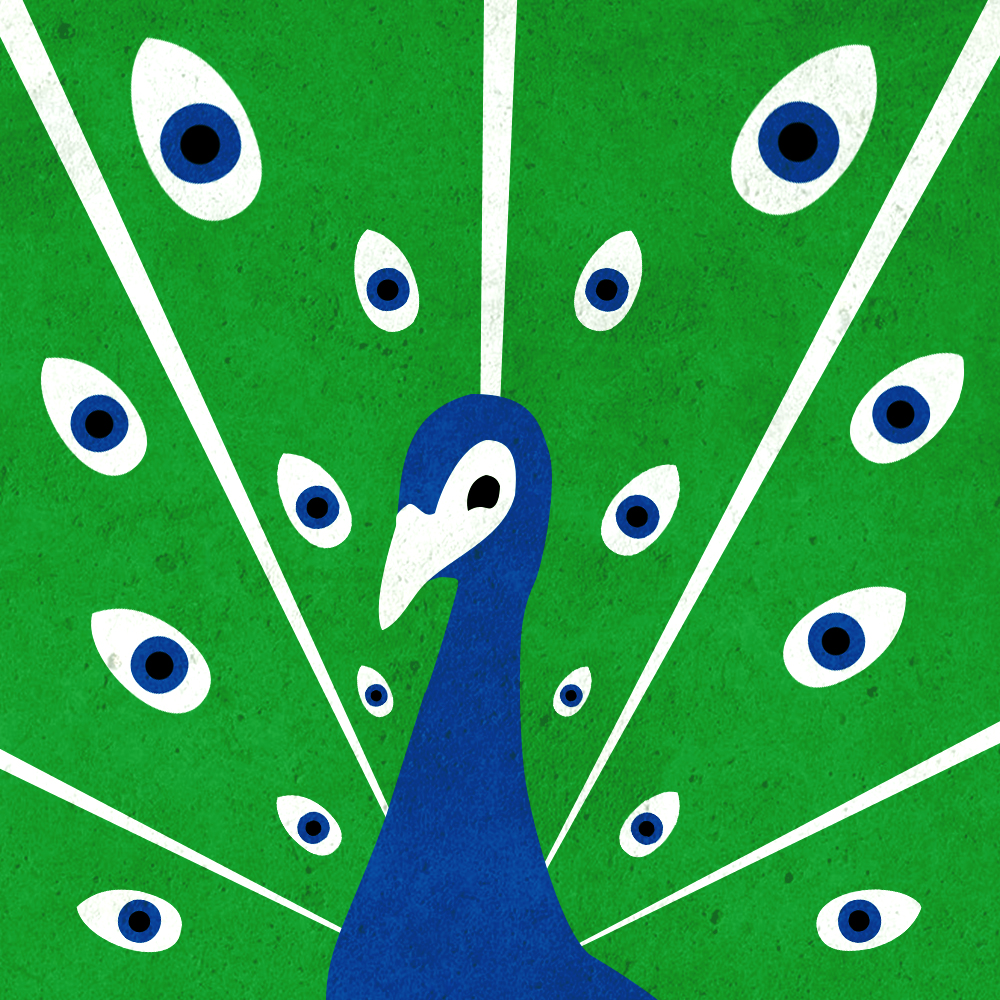

Avevo ancora vent’anni quando è iniziato tutto. Se devo essere sincero, a me i pavoni avevano sempre fatto un po’ schifo: sono grossi, goffi. Con quella testa minuscola e quelle urla stridule sembra che siano sempre ottusamente incazzati, come quegli anziani che non fanno altro che lamentarsi. E poi quella coda troppo lunga, che nei pavoni normali è spelacchiata, rovinata, sporca, mi aveva sempre fatto pensare che il Pavo cristatus fosse un animale creato dall’uomo tramite incroci, che in natura non sarebbe mai potuto sopravvivere. In seguito, naturalmente, scoprii che mi sbagliavo.

Tutto iniziò dopo che ero andato a trovare mio padre in ospedale: un’operazione alla schiena che aveva avuto qualche complicazione e una degenza piuttosto lunga. Ma quella era l’ultima volta che ci andavo: lo avrebbero dimesso di lì a pochi giorni. Quando uscii, vidi il pavone, nel piazzale. Non ci feci molto caso, come potevo immaginare che fosse lì per me?

Mentre camminavo verso la stazione mi accorsi di venire guardato da tutti i passanti che mi venivano incontro. Mi fissavano in un modo strano, come se, a tratti, passassi da corporeo a incorporeo, da presente a trasparente. Qualcosa nel loro sguardo sembrava superarmi, e dirigersi in un punto dietro di me. Ma tu conosci bene questo sguardo, vero? Mi girai, preso come da un prurito, e lo vidi. Guardava dritto nella mia direzione. Non c’erano dubbi: mi stava seguendo.

In quel momento non mi preoccupai troppo. In fondo, io cosa c’entravo se un pavone aveva deciso di seguirmi? Rispondevo agli sguardi dei passanti cercando di sorridere, come a dire: “Ma guarda tu che cose strane che capitano!”. Loro però non rispondevano allo sguardo: fissavano e basta. Entrai nell’atrio della stazione, e lui mi venne dietro. Decisi di andare in bagno, un po’ per necessità e un po’ perché speravo che, chiudendomi in uno spazio ristretto, lui non mi avrebbe più visto e sarebbe andato via. Da dentro il cubicolo, però, sentii le battute di quelli che entravano o si lavavano le mani. Aspettavo che il bagno fosse vuoto, ma non succedeva mai, e io stavo per perdere il treno. Uscii praticamente di corsa dal cubicolo e poi dal bagno, senza nemmeno potermi lavare le mani. Scesi le scale per entrare nel sottopassaggio, e lui era dietro di me. Ormai mi guardavano tutti. Alcuni ridevano. Alcuni facevano foto con il cellulare.

Attesi con impazienza l’arrivo del treno. Ero al centro degli sguardi, o perlomeno molto vicino al centro. Provai a fissare il pavone anche io, come facevano tutti, come fosse una cosa che non mi riguardava e che stupiva me nello stesso modo in cui stupiva loro. Ma era ancora peggio, perché tutti sembravano aver capito che sì, invece, mi riguardava, e che il mio stupore era finto. Finalmente il treno arrivò: salii il più in fretta possibile. Lui rimase sul binario: mi sedetti in modo da poter vedere cosa faceva, ma non sembrava muoversi. Mi guardava. Il terno partì, e io tirai un sospiro di sollievo. Nessuno si sedette accanto o davanti a me, per fortuna.

Quando arrivammo a Porta Nuova me l’ero quasi dimenticato. Mi misi con calma in fila tra i sedili mentre i passeggeri iniziavano a scendere. Mi vennero le vertigini quando lo vidi che mi fissava dal marciapiede. Rimasi bloccato fino a quando la signora dietro di me non mi toccò una spalla, per farmi avanzare verso le porte. Mi scostai, e mi infilai tra i sedili che avevo accanto, per continuare a guardarlo. Era lo stesso, non c’erano dubbi. Uscendo dalla stazione, nessuno mi chiese l’elemosina.

Per arrivare a casa presi l’autobus. In piedi in mezzo agli altri passeggeri, lo vidi dal finestrino: fermo vicino alla fermata, sempre più piccolo mano a mano che l’autobus mi portava via. Lo vidi di nuovo di fronte a me, alla fermata di casa mia, esattamente di fronte alle porte dell’autobus che si aprivano. Corsi fino al portone, entrai, e lui rimase fuori.

Quella sera cercai di dimenticarmelo. Appena lasciavo che il mio pensiero si distraesse da ciò che stavo facendo in quel momento mi prendeva un brivido, ma poi mi sforzavo di dimenticare, di pensare ad altro. Le finestre di casa mia danno sul retro del palazzo, e non uscii di casa per guardare da quelle delle scale. Feci fatica ad addormentarmi, ma poco dopo le quattro precipitai in un sonno profondo. Al mattino la sveglia mi sorprese come un suono lontanissimo. Feci tutto con molta calma, ma stavo bene. Sembrava essere stato tutto un sogno. Scesi le scale, e lui era lì, di fronte al portone. Mi girai, risalii le scale, rientrai in casa. Mia madre, tornando a casa dopo la scuola, mi disse sorridendo che c’era un pavone che camminava su e giù becchettando di fronte al portone del palazzo.

Rimasi in casa tutto il giorno. La notte non dormii. Il mattino dopo lo vidi dalla finestra del pianerottolo, sempre lì nel piazzale. Decisi che avrei risolto la situazione. Ma come? Seminarlo non era possibile, ormai non c’erano dubbi. I pompieri, la polizia, la protezione animali? E come potevo spiegargli la situazione? Decisi che l’avrei ucciso. Scesi le scale: sotto la giacca portavo un coltello, di quelli lunghi, da cucina. Lui era lì. Ma non potevo farlo davanti a tutti, per giunta di fronte al mio palazzo; mi misi a camminare, alla ricerca di un luogo appartato: un vicolo, un giardino deserto. Non ne trovavo. E più andavo avanti, più mi rendevo conto dell’impossibilità di ucciderlo. Mentre ero in casa, con lui laggiù in basso, lontano oltre il vetro della finestra del pianerottolo, era facile immaginare il taglio netto che avrei praticato al suo collo sottile, blu. Ma ora era lì: un uccello di discrete dimensioni, chissà quanto pesava, chissà come avrebbe reagito. Come si afferra un pavone? E poi non è che l’idea di toccarlo mi attirasse molto: come ho già detto, a me i pavoni non erano mai piaciuti. Tornai a casa. C’era mia madre e dovetti nascondere il coltello nella mia stanza e aspettare un momento in cui rimetterlo a posto senza dover dare spiegazioni.

Rimasi chiuso in casa per parecchi giorni, due settimane credo. Leggevo, senza troppa attenzione; cercavo tutto ciò che potevo sui pavoni (cercai anche su Google “un pavone mi segue”, in varie lingue: naturalmente mi comparvero molti risultati, nessuno utile); guardavo il soffitto. Fu in quei giorni che scoprii gli Yazidi e la loro strana religione. Ma, appunto, mi sembrò solo strana, anzi, fastidiosa: in quei giorni l’idea di adorare un pavone mi sembrava rivoltante. Ai miei genitori dissi che stavo preparando l’esame per un concorso, senza essere troppo preciso. Loro non mi chiesero molto di più: mio padre si stava rimettendo e si cercava di limitarsi ad argomenti leggeri. Avevo finito l’università, ma non era così urgente che cercassi un lavoro. Pregai che nessuno rispondesse alle poche mail che avevo inviato con il mio curriculum: come avrei fatto ad andare a un colloquio? Nessuno rispose, per fortuna, nemmeno per i lavori online per cui mi proponevo senza convinzione. Dopo dieci giorni, però, e dopo aver nuovamente detto di no a una qualsiasi richiesta di uscire, da solo o con loro, vidi dagli sguardi dei miei che stavano iniziando a chiedersi cosa non andasse. Ma io non potevo uscire: non potevo. Dissi che non stavo bene. Facevo ginnastica nella mia stanza, non riuscivo nemmeno a leggere.

Un pomeriggio sentii che non ce la facevo più, uscii. Mi misi a vagare per le strade, a passo rapido, guardando per terra, con lui sempre dietro. Arrivai al parco, e vi entrai senza pensare. Mi sentii subito diverso, ma ci misi un po’ ad accorgermene, e ancora di più a capire il perché: nessuno mi fissava. Qualcuno, va detto, gettava uno sguardo verso il pavone: in quel parco non ce n’erano mai stati. Ma erano sguardi distratti, senza peso. Quando mi sedetti sull’erba, poi, lui si mise a becchettare qua e là nelle vicinanze, e in quel momento davvero nessuno avrebbe potuto collegarlo a me. Insomma, un pavone in un parco non era una cosa così strana, e io ero libero, per la prima volta dopo tanto tempo! Fui preso da una strana euforia: rimasi per ore in quel parco, presi un gelato confezionato, guardai le persone passare, lusso che non mi concedevo da molto tempo, le guardai ridere, correre, baciarsi, telefonare, e guardai lui. Il mio persecutore. I suoi occhi erano vitrei, il suo sguardo non tradiva emozioni. Aveva il collo di un blu che avrei definito innaturale. Non riuscivo nemmeno a odiarlo: sarebbe stato altrettanto semplice odiare un gioiello o un idolo di pietra. O la pioggia. O il tempo che passa. Esisteva, e la sua esistenza era collegata alla mia. Questo mi passò per la testa, quel pomeriggio nel parco.

Ma le ore passarono, e quando venne la sera dovetti andarmene. E cioè camminare, con lui dietro. Appena uscimmo dal parco, tutto fu come prima, di nuovo si chiuse attorno a me la bolla di sguardi. Quella notte, però, dormii bene, come non mi succedeva da quel giorno. Ora avevo qualcosa da fare, un posto dove andare.

Andavo al parco praticamente tutti i giorni, portandomi i libri che mi facevo prendere in biblioteca da mia madre, con la scusa che ero stato sospeso e mi servivano. Mi portavo anche il computer, con una chiavetta per connettermi a Internet. All’inizio ci andavo anche quando c’era brutto tempo, a meno che non piovesse forte. Poi compresi che, in giorni come quelli, in un parco ci andava solo chi cercava un posto in cui nascondersi, e di queste persone non tutte sembravano indifferenti alla mia presenza. Non mi accadde nulla, ma dovetti rassegnarmi ad andare al parco solamente quando il tempo era almeno decente. D’altra parte, rimanere in casa quando pioveva non era poi così strano, e il conforto della mia nuova condizione mi aiutava a passare indenne attraverso quelle giornate di pausa.

Trovai presto dentro il parco un mio angolo preferito, accanto a una quercia, abbastanza vicino a una delle stradine principali e a una panchina, per quando l’erba era troppo bagnata. E presto mi accorsi che tra i frequentatori abituali di quella parte del parco c’era una ragazza. C’eri tu. Mi ero accorto che mi guardavi: non è che io sia uno abituato a essere guardato dalle ragazze. Mi piacevi, mi piaceva il tuo taglio di capelli e il modo in cui ti concentravi nel libro che stavi leggendo. Vederti ogni giorno era bello: stava iniziando a essere un buon motivo per svegliarsi al mattino, fare colazione e affrontare il pezzo di strada che mi divideva dal parco. Quando non c’eri mi preoccupavo e mi sentivo uno stupido. Non so dove ho trovato il coraggio di sedermi alla tua panchina, quella volta del mandarino. Ma ho fatto bene, ogni giorno ringrazio il mio destino per quel pomeriggio. Quella sera, tornando a casa, toccai per la prima volta la testa del pavone. Era la prima volta che mi avvicinavo a lui, che da parte sua rimaneva sempre a tre o quattro metri di distanza. Ma non si spaventò: mi guardava soltanto. Posai la mano sul suo cranio, sulle piume blu che lo coprivano. Passai le dita sulla coroncina di penne sopra il collo.

I giorni passati con te… Ricordo ogni filo d’erba intorno alla panchina. Ricordo i bambini che giocavano intorno a noi, mentre parlavamo. Ricordo il percorso esatto che abbiamo fatto quando mi hai raccontato del Guatemala. Ricordo lo scoiattolo che passò vicino a noi il giorno in cui mi stavi per rivelare tutto, ma io non capii e tu non lo vedesti passare, era dietro di te. Sicuramente ne hai visti tanti altri, comunque. Non riuscivo a capire perché tu non mi chiedessi mai di vederci fuori da quel parco, ma d’altra parte non te lo chiedevo nemmeno io, come avrei potuto? Dove saremmo potuti andare? Escogitavo piani mirabolanti per venirti a prendere in macchina, portarti a fare un giro, senza mai scendere, e poi riportarti esattamente in quel parco, o al massimo in un altro, in ogni caso in un posto in cui un pavone poteva passare inosservato. Ma non poteva funzionare. E tu non mi chiedevi nulla.

Ogni sera tornavo a casa e mi mettevo a leggere degli Yazidi. Mi era capitato di nuovo di imbattermi in loro, durante le mie ricerche su Internet, e quella volta non avevo evitato la pagina disgustato. L’avevo aperta e poi avevo cercato le pagine di Wikipedia dedicate allo Yazidismo, in italiano, e poi in inglese, in spagnolo, in francese. Mi misi a leggere tutto quello che trovavo. Mi appassionavo sempre di più, io che ero sempre stato ateo. La possibilità di una redenzione per il male, un male tutto umano, senza controparti metafisiche. Melek Ta’us, l’angelo pavone, contestò un ordine divino: rifiutò di inchinarsi di fronte all’uomo, sua fattura. Dio comprese: non lo punì, non ci fu ira. Ma Melek Ta’us pianse, per secoli, riempì sette barili di lacrime, che spensero le fiamme dell’inferno. O forse l’inferno non è mai esistito: le informazioni su Internet sullo Yazidismo, perlomeno nelle lingue che conosco, sono poche, contraddittorie e spesso mi sembrano inaffidabili (le pagine di discussione di Wikipedia sull’argomento sono più lunghe degli articoli stessi), ma non sono riuscito a trovare libri. In ogni caso, ora l’inferno non esiste: le anime trasmigrano verso nuovi corpi. Sta a noi decidere cosa saremo nel futuro, saranno le nostre azioni a definire le creature che saremo nella prossima vita. Una responsabilità che si prolunga oltre la morte, ma nessuna punizione e nessun premio.

Ti ricordi quando mi parlasti del lavoro che avevi accettato? Non sono riuscito a spiegarmi, quella volta. Ti avevo vicino, nonostante tutto (o almeno così pensavo): ogni spostamento delle tue palpebre, ogni movimento del tuo collo, delle tue mani, ognuna delle posizioni in cui mettevi le gambe erano per me eventi straordinari, che mi facevano sussultare. In quel momento, l’idea di te chiusa in casa, con le cuffie, che trascrivevi le frasi stupide che le persone dettano ai loro cellulari, per ore, per una paga misera, il tutto perché qualcuno da qualche parte potesse sviluppare un programmino per una multinazionale, ecco, no, non potevo sopportarla. Mi ricordo che ho cercato di scherzarci su. Non ho capito esattamente quanto tu ci sia rimasta male, ma mi è dispiaciuto. Le tue parole sull’accettare la realtà per come è: adesso capisco tutta la portata del loro significato, ma allora mi sembrava solo un discorso di denaro, di inchinarsi di fronte al suo potere. Avrei voluto proporti di costruire insieme qualcosa di diverso, di provarci, almeno, ma come potevo? Non ero nelle condizioni di poter proporre qualcosa di realistico. Per questo ti ho fatto quelle proposte pazze, improbabili, che credo abbiano solo peggiorato la situazione, anche se tu sei stata gentile e non ti sei arrabbiata. Quanto mi sono detestato, quel giorno.

Sai, gli Yazidi vivono da secoli ritirati nelle montagne nel Nord dell’Iraq, al confine con la Siria, perseguitati da tutti ma sempre pacifici. Nessuno ha mai sofferto a causa nostra. Quel parco, il nostro parco, è solo un riflesso della nostra vera terra, delle nostre montagne, amore, dove potremo vivere finalmente felici, finalmente innocui. Lì nessuno si sorprenderà per il pavone che mi accompagna sempre, che io lo voglia o no. Ma ho imparato a volerlo. Dio mi ha mandato un segno, e non posso più fare finta di niente. La notte in cui, di fronte allo schermo, mi sono prostrato a pregare e ho imparato a desiderare il pavone, dalla strada, lontano ma chiaro, ho sentito il suo canto rauco e potente.

Ora ho capito. Sono dovuto partire per accorgermi di ciò che avevo sempre avuto sotto agli occhi. Che sciocco sono stato: ricordo la forma di ognuno degli alberi spogli che ci circondavano in quei pomeriggi, ma non mi sono mai soffermato a pensare a quell’anatra. Era sempre vicino a noi, a volte sul prato, a volte nel fiume, ma mai lontana. Il tuo nervosismo quando facevamo una passeggiata (senza mai lasciare il verde del parco, naturalmente). Certi tuoi gesti, certi tuoi sguardi che non riuscivo a spiegarmi, ma che nell’euforia di quei momenti di felicità che strappavo alla mia maledizione (o almeno così pensavo allora, e non capivo che era solo grazie al pavone che potevo viverli) interpretavo come piccole preoccupazioni quotidiane, cui non davo peso, oppure come espressioni di timidezza, o di amore, o di entrambe. E forse lo erano davvero, chi lo sa? Il fatto è che ero troppo felice per comprenderti. Che tensione, quando ti guardavi dietro: ricordi che cercavo in tutti i modi di distrarti? Sarei uno sciocco se ti chiedessi perché non me lo hai mai detto, proprio io.

Lo so che in questo momento non riesci a vedere la fortuna che abbiamo avuto. Ma un giorno anche tu scoprirai in te il desiderio che ora provo io. Cercami fra quelle montagne lontane: mi troverai.

Per favore, dillo tu ai miei genitori, io non saprei come fare. La mia casa, o forse dovrei dire la mia vecchia casa, è in via Dante di Nanni, al numero 18. Il mio cognome lo sai. Se vuoi, puoi mostrargli questa mail.

__________

Claudio Maringelli è nato ad Alessandria nel 1988. Laureato in lingue e letterature straniere, attualmente vive in Portogallo e lavora come traduttore e insegnante di lingua italiana. Ha pubblicato articoli su Fumettologica.it e scrive racconti, per ora inediti.