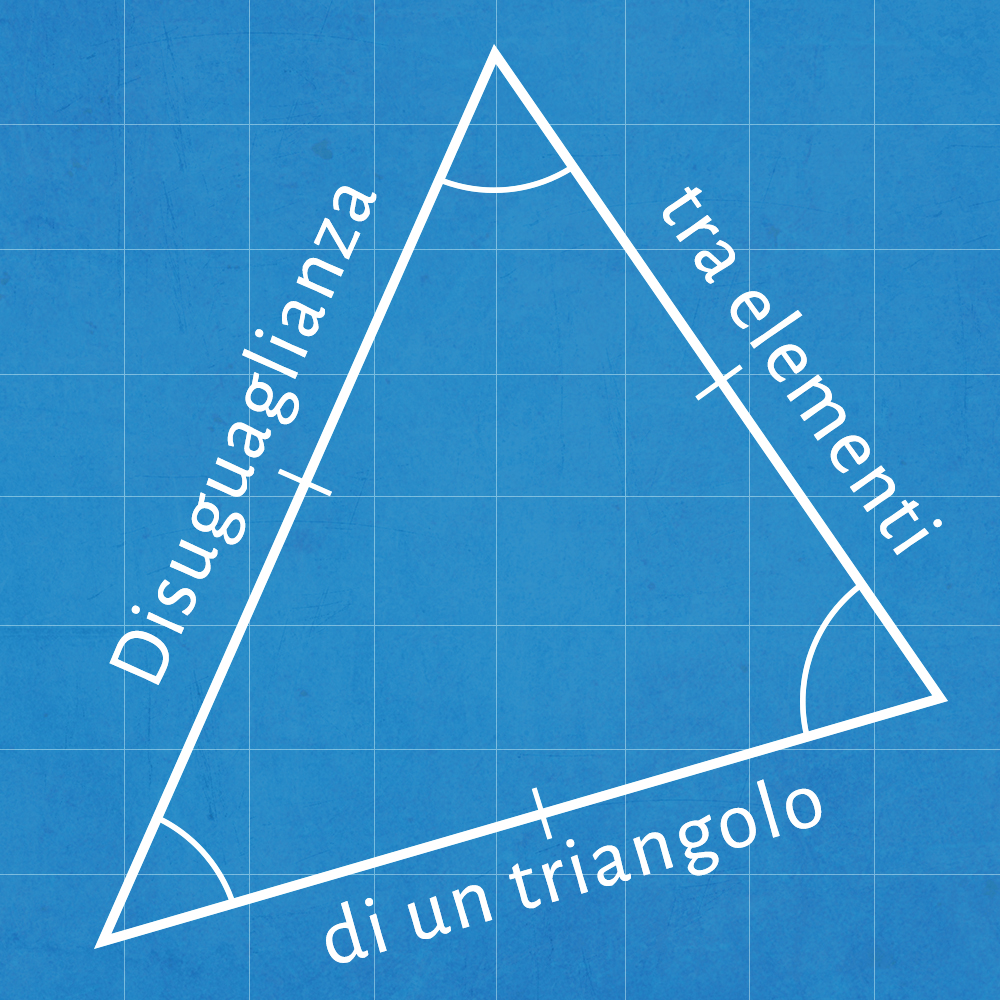

Disuguaglianza tra elementi di un triangolo

Il vuoto ha la forma di un cerchio, una volta che ci scivoli dentro è improbabile rialzarsi. Questo fu ciò che scrisse in un sms a Lidia alcune settimane dopo il misfatto. Era un matematico, linee e teoremi erano il pane di cui si nutriva. Lei non capiva, rispondeva con faccine perplesse o pollici all’insù, a seconda di quanto sforzo voleva investire nell’interpretare le parole di suo fratello.

Quello che invece sapeva era che da lì a poco si sarebbe fatto del male. La certezza di questa possibilità aveva poco di matematico per quanto altamente dimostrabile. Qualche giorno prima era andata a trovarlo nel suo minuscolo appartamento, avevano deciso di pranzare assieme come ai vecchi tempi quando erano ancora studenti e cucinavano a turno. Così, mentre Paolo preparava il sugo, sua sorella con la scusa di andare in bagno, si mise a frugare tra cassetti e scatole. Non sapeva bene perché lo stesse facendo. Era come un presentimento, come quando esci di casa e ti senti dentro che quel giorno incontrerai per strada tal persona e poi capita davvero, d’improvviso, alla cassa del supermercato o in fila alla banca. Solo che invece di un viso famigliare quel mattino davanti a Lidia si presentarono sette flaconi di sonniferi.

Se c’era una cosa di cui Paolo non soffriva era l’insonnia; nonostante le sue giornate fossero iperattive, le sue notti le passava dormendo anche nove ore senza nessuna interruzione. Sognava, questo sì. Sognava tutta la notte. Sognava sogni contorti, sogni dai personaggi machiavellici, sogni bui e indicibili. Si svegliava al mattino e se li ricordava tutti, nei minimi dettagli. Come se la vita non lo sfinisse abbastanza, anche la notte gli riempiva la testa. Cercava di dormire il meno possibile, di fare tardi, di mettere la sveglia all’alba; eppure quel sonno arrogante lo investiva senza ritegno. Lidia ne era a conoscenza e per questo sapeva che l’ultima cosa di cui Paolo aveva bisogno erano dei sonniferi. Così, trafelata e con tutte e sette le scatole in mano, ritornò in cucina. Si fermò sulla soglia aspettando che lui la guardasse. Finalmente Paolo spostò la sua attenzione dai fornelli alla sorella, lei se ne stava immobile, pronta ad affrontarlo. Gli parlò con schietta naturalezza, come se si stesse rivolgendo al proprio riflesso, un po’ perché in effetti erano gemelli, un po’ perché si erano cresciuti a vicenda. «Perché Paolo?» Lui, con la stessa semplicità le rispose: «Ho il timore di rimanere solo.»

Certo, gli avrebbero tolto la cattedra dopo quello che era successo e aveva già perso la fiducia di colleghi e studenti in un soffio. Ma c’era qualcosa in quel rimanere solo che non si riferiva al numero di persone che gli stava attorno. Lidia lo sapeva. Lidia lo sentiva. Lo sentiva, tra lo sterno e la milza, fino in gola. Lo sentiva perché era la sua gemella o perché si erano cresciuti a vicenda o, forse, perché un po’ quella paura ce l’aveva anche lei, dentro, nascosta, terrorizzata di farsi scoprire.

Si manifestò, una notte, dopo che Lidia si stese sul letto. Suo marito aveva il turno in ospedale, i suoi figli dormivano già da qualche ora. Finalmente sola, si era coricata sotto le lenzuola che sapevano di Marsiglia. Aveva chiuso gli occhi con la speranza di addormentarsi subito. Invece la sua testa le rimandava senza sosta milioni di immagini, parole, suoni. Sentiva il suo cuore pulsare in gola e questo rapido ritmico prepotente battito la infastidiva. Taci. Avrebbe voluto zittirlo. Taci. Le sue gambe, le sue braccia, le sue mani, le sue lunghe affusolate dita vibravano senza apparente movimento, la invadeva un costante flusso energetico come l’incorporea corrente che scorre tra i cavi della luce. Non riusciva a smettere di muovere e accavallare le dita dei piedi, se li sarebbe staccati se avesse potuto. Impossible lasciarsi andare. Iniziò a contare i suoi respiri nel tentativo di rilassarsi, arrivò a centosettantadue, stava iniziando ad avere caldo e si sentiva ancora più allerta. Le sue guance erano bollenti e la testa ovattata. Insofferente accese la lampada sul comodino e si mise seduta, con la schiena contro la parete fredda. Prese il suo diario dal cassetto e provò a distrarsi cercando di scrivere quello che le passava per la testa, le sensazioni che stava provando. Sperava che dar forma al terrore la potesse aiutare. Ma non appena cercò di buttare delle parole sul foglio si rese conto che non era in grado di mantenere le lettere alla stessa grandezza. Si ritrovò a scrivere GROVIGLIO così in grande da occupare l’intera pagina. Come se le sue inquietudini fossero direttamente proporzionali alla dimensione della sua calligrafia. L’invisibile corrente che rapida e prepotente fluiva da arto in arto sembrò espandersi, il suo corpo di carne non in grado di contenerla. Avrebbe voluto stringere fortissimo i pugni e serrare gli occhi, avrebbe voluto schiacciare la penna così forte sulla pagina da spezzarla, avrebbe voluto gettare l’intero quaderno al muro, avrebbe voluto strapparsi i capelli. Si sentì terribilmente naïve quella notte. Terribilmente sola. Quella notte il suo corpo rilasciò le sue frustrazioni sotto forma di liquido. Pianse di un pianto disperato e si toccò con un meccanico movimento finché la sua mano bagnata non le diede un senso di sollievo.

Mai però si sarebbe ammazzata. Pensò.

Circa due mesi prima era iniziata la scuola. Paolo non vedeva l’ora di rivedere i suoi studenti. Loro invece avrebbero volentieri allungato le vacanze estive e rimandato l’inizio dell’anno scolastico. Che strana piacevole sensazione voler ritornare a scuola, pensò Paolo uscendo di casa e avviandosi verso il liceo quella mattina.

Si ricordò con improvvisa nettezza il giorno in cui, lui studente, si era svegliato alle cinque del mattino con l’intento di ripassare la critica del giudizio e dell’amor puro per il compito in classe di filosofia. Se lo ricordava bene perché quella mattina, quando la sveglia aveva suonato dopo solo poche ore da quando si era coricato, gli sembrò che la sua testa si fosse staccata dal corpo. Appena sveglio aveva ripreso in mano il libro alla pagina che aveva lasciato qualche ora prima e si era reso conto di aver dimenticato la totalità di quello che aveva, forse un po’ troppo a memoria, imparato nei giorni precedenti. Ancora in mutande, scalzo, era sceso in cucina e si era preparato un caffè. Aveva cercato di non pensare al compito per alcuni minuti. Era consapevole di non aver dormito abbastanza e la stanchezza può giocare brutti scherzi. Ma come poteva non ricordarsi assolutamente nulla, così all’improvviso? Era una sensazione nuova e inquietante, era come se qualcuno avesse cancellato con una gomma le informazioni annotate nel suo cervello. Nell’arco di una notte. Irrequieto aveva fatto colazione, si era lavato i denti. Era passata ormai mezz’ora ma ancora il vuoto. Per quanto provasse a rileggere le pagine che aveva studiato nei minimi dettagli niente gli tornava in mente. Kant chi?

Quel giorno aveva finito per consegnare il compito in bianco. Quello stesso giorno aveva deciso di iscriversi a matematica e non a filosofia, come sua madre, professoressa di lettere, avrebbe auspicato.

C’è chi crede nei segni, chi pensa che nella vita sia indispensabile fare attenzione ai piccoli indizi per determinare scelte importanti. Per Paolo non si trattava mai di piccoli indizi. Per fargli prendere coscienza che il suo futuro sarebbe stato la matematica e che era arrivato il momento di non assecondare più i desideri di sua madre, fu necessario che perdesse la memoria per un giorno. Nella vita di Paolo niente si rivelava in modo sottile, allusivo, metaforico. I segni gli si gettavano in faccia con la forza di una valanga. Un po’ come i sogni.

Si interrogava però quanto il destino, il caso o la volontà avessero influito nel disegnare l’uomo che era: un trentenne celibe, con alle spalle pochissime storie d’amore, che passava da periodi di estasi ed eccitazione a momenti di tristezza infinita, con un frigo semivuoto che però settimanalmente veniva riempito di nuove bottiglie di vino. Un uomo completamente assorto dai suoi studenti nei quali vedeva l’unica opportunità di riscatto.

Loro, i suoi studenti, erano una delle poche cose a cui dava valore. Riconosceva l’importanza del mentore e della possibilità infinita di modellare. Ne incarnava l’essenza. La matematica era un pretesto per dedicarsi a una missione ben più ambiziosa che fornire gli strumenti per trovare le soluzioni a problemi di calcolo. Il suo scopo era quello di donarsi, come guida, a una generazione futura. In classe le sue lezioni avevano poco di conforme, si parlava di politica, cultura generale o amore, il tutto impacchettato dentro un rassicurante susseguirsi di formule e numeri. I suoi studenti, inclusi quelli che la matematica l’avevano sempre detestata, lo adoravano. Lo percepivano come una presenza unica, inusuale e provocante capace di farli ridere o arrabbiare, sempre con l’intento di farli sentire presenze in movimento e mai statiche monadi. Lui, Paolo, percepiva la forza di cui disponeva, la leggeva nei loro occhi sbarrati d’eccitazione quando si imbattevano in dialoghi inconsueti o proibiti. Lui, il maestro, sapeva che avrebbe lasciato il segno; per quanto si sentisse impacciato e inadeguato nella sua vita privata, nel sociale e con gli altri professori, era come se con i suoi studenti avesse una diversa percezione di sé. Aveva il dono di vederne i pensieri e sentirne le emozioni, voleva farne degli uomini consapevoli e liberi, capaci di sradicarsi dai modelli impartiti, di ribellarsi agli schemi familiari, di amarsi un po’ di più di come lui si amava.

Quella mattina, la seconda settimana di settembre, mentre si avviava verso il liceo, non aveva la più pallida idea di quello che sarebbe successo.

Aveva preparato una lezione: Disuguaglianza tra elementi di un triangolo.

Poco dopo il suo ingresso in aula, però, di triangoli si parlò ben poco.

I diciassette studenti chiassosi erano divisi in gruppetti. Giada e Maria, le più brave della classe, quelle senza scollature, quelle che Paolo avrebbe voluto scuotere dal torpore, stavano sedute silenziose in attesa di iniziare. Il gruppetto dei ragazzi ribelli, quelli con i pantaloni militari larghi e così lunghi che ci camminavano sopra facendoci i buchi, quelli che non andavano per niente forte nella sua materia e che Paolo adorava, loro si stavano preparando una canna che avrebbero fumato a ricreazione. Eugenia e Lia, la prima bravissima nelle materie scientifiche, la seconda gran chiacchierona dallo sguardo intrigante, quelle che leggevano Nabokov e Henry Miller, quelle che Paolo avrebbe amato se fosse stato quindici anni più giovane, loro erano intente ad ascoltare i Portishead da un doppio auricolare. Giovanni, il genio incompreso, genio perché trovava delle soluzioni alternative ai problemi di fisica che il professore dava, incompreso perché della fisica a nessuno gliene importava e che, come se non bastasse, aveva un tono di voce direttamente proporzionale al suo metro e novantacinque, quello che Paolo per la stessa ragione avrebbe volentieri zittito, lui stava ricurvo sul banco assonato. E poi gli altri, chi più o meno rilevante, impertinente. Tutti in attesa del loro professore preferito, Paolo.

«Buongiorno ragazzi.» Il brusio si tacque e tutti si sedettero ai loro posti. Per prima cosa, come consueto, Paolo distribuì alcune copie di un quotidiano. Ne sceglieva uno diverso ogni giorno, per non dare troppa importanza all’orientamento politico, e prima di iniziare la lezione leggevano alcune notizie, le commentavano e poi con una sorprendente capacità d’improvvisazione Paolo ne sceglieva una e la connetteva con la lezione che si era preparato.

Ad esempio, quel mattino si parlava di Europa, di confini, scissioni e assembramenti politici.

«In un triangolo la somma delle lunghezze di due lati è maggiore della lunghezza del terzo. La disuguaglianza triangolare è un teorema. Come tale può essere usata per dimostrare che il percorso più breve tra due punti è il segmento rettilineo che li congiunge. Ora, immaginiamo di applicare questa teoria ai partiti…» iniziò Paolo.

Si tolse la giacca, erano giornate di settembre che si trascinavano dietro ancora il calore del mare. Si sentì arrossire, si arrotolò le maniche della camicia di lino bianca, fece una pausa. Un senso di spossatezza lo travolse d’un colpo. Si sedette. Cercò le parole per continuare il discorso ma stranamente non le trovava. Il tema gli stava a cuore ma non si spiegava come mai si sentisse improvvisamente così accaldato. Abbassò lo sguardo in cerca di concentrazione – …partiti… triangoli… – pensava. Poi, nel momento in cui lo rialzò verso i suoi studenti si pietrificò. Quello che vide lo terrorizzò al punto da immobilizzarlo completamente per alcuni secondi. Con gli occhi sgranati, aprì leggermente la bocca nel tentativo di urlare ma non ce la fece, nella stanza non c’era più ossigeno, gli sembrò che il cuore smettesse di battere, il calore sulle guance amplificò, credette di bruciare vivo. Un uomo con delle sembianze a lui familiari, completamente nudo, stava in piedi sul banco di Giovanni. Il ragazzo non sembrava farci caso ma Paolo sapeva, aveva capito che quell’uomo stava lì per lui. Gli alunni, vagamente distratti, iniziarono a rendersi conto dello sguardo vitreo e perso nel vuoto di Paolo. Si guardarono tra di loro, alcuni sogghignarono, finché lentamente iniziarono a percepire che qualcosa di strano stava succedendo. In una manciata di secondi, davanti a degli sguardi costernati, Paolo si alzò dalla sedia e urlò con una ferocia inaudita. Le sue vene violacee gonfie sulla sua fronte, i pugni serrati, le lacrime agli occhi. Senza dare a nessuno il tempo di capire, Paolo in un balzo saltò sulla sedia, poi sulla cattedra e poi si lanciò con passi veloci verso il banco di Giovanni. Gli studenti ammutoliti, stupiti e ora spaventati si guardarono tra di loro, mentre Giada emetteva un urlo seguita a catena da Eugenia. Fu più o meno quando questa iniziò a urlare che Paolo con forza alzò Giovanni dalla sua sedia e lo colpì con degli schiaffi sconnessi sul petto prima e sul viso poi. A quel punto Giovanni, giocatore di basket e fisicamente imponente, si divincolò e rinviò un pugno secco. Gli altri ragazzi accorsero in aiuto e contemporaneamente altri professori e studenti di altre classi vennero in soccorso richiamati dalle urla. Paolo, con un labbro sanguinante, continuava a urlare, delle frasi incomplete accomunate da un’unica ripetuta parola: “lascialo.” Riuscirono a staccarlo da Giovanni e il professore di educazione fisica lo bloccò sul pavimento mentre sfatto, lacrimante e senza sosta continuava a divincolarsi nel suo delirio e a urlare “lascialo.”

Giovanni fu portato in ambulanza all’ospedale malgrado non presentasse apparenti ferite. Paolo fu sedato e gli misero due punti.

Da quel momento iniziarono una serie di appuntamenti con poliziotti, psichiatri, giudici, ospedali e tribunali. Fu l’inizio del terrore, la fine della sua carriera, il primo episodio psicotico che segnò anche l’ultimo dei suoi giorni come individuo riconosciuto sano di mente.

I sensi di colpa che seguirono l’evento avvolsero Paolo in un oscuro alone che non aveva niente a che vedere con la sua già conclamata solitudine. Era come se adesso, senza studenti, si fosse tolto qualsiasi speranza. Si chiese, di nuovo, se questa allucinazione altro non fosse stata che un segno, la spinta a dire addio. Ma c’era Lidia e avevano condiviso troppo. Conoscevano i rispettivi segreti, la loro infanzia, la madre onnipresente che con le sue aspettative da brava borghese tentava di mascherare il terrore. Si chiese Paolo, più volte, come avesse fatto sua sorella a crearsi una vita così appagante, con un marito attento, due bambini perfetti, socialmente attiva. Aveva mai paura? Ripensava mai al passato? Agli abusi subiti? Se li ricordava? Perché invece Paolo, per quanto si sforzasse di attribuire al destino lo sviluppo degli eventi non riusciva ad accettare l’idea di far parte dei miserabili, di quelli senza possibilità di redenzione, di quelli che per forza o per amore saranno capro espiatorio dei peccati altrui.

Dopo che Lidia scoprì i sonniferi, un senso di morte vicina iniziò a occupare le sue giornate. Cercava di non pensarci ma sapeva cosa suo fratello stava vivendo e aveva paura che, anche lei, un giorno sarebbe impazzita. Il suo quotidiano, fatto di abiti leggeri e colorati, risa di bimbi, tavole imbandite su tovaglie ricamate, stanze profumate di lavanda, parquet lucente, conversazioni telefoniche spensierate… tutto questo l’avrebbe salvata? I mostri erano lì, nascosti tra la sua biancheria pulita e sentiva che prima o poi l’avrebbero annientata.

Quella notte, impotente, agitata e senza scampo. Quella notte, incapace di addormentarsi, si rese conto che anche per lei era solo una questione di tempo.

Alice Rainis è nata in Friuli. Subito dopo essersi laureata in Arti Visive e dello Spettacolo a Venezia, si è trasferita a Parigi dove ha vissuto per quasi sei anni. Dal 2013 vive a Londra dove lavora come Art Buyer e Photo Researcher. Quando non è immersa nel mondo delle immagini dedica il suo tempo alla parole. Da poco ha ripreso a scrivere nella sua lingua madre e Disuguaglianza tra elementi di un triangolo fa parte di una serie di nuovi racconti, storie contemporanee di uomini e donne che non per forza si adattano, chi estraneo al sistema, chi incompreso, chi ferito, chi incapace di amare.